健やかな体づくりのために、日々さまざまな可能性が明らかにされている腸内フローラ。最新の研究では、日本人の肥満にも深く関わっている可能性のある菌が発見され、話題となっています。

今回は腸にすむ菌の働きと、新たな働きが期待される菌の正体についてお届けいたします。

健やかな体づくりのために、日々さまざまな可能性が明らかにされている腸内フローラ。最新の研究では、日本人の肥満にも深く関わっている可能性のある菌が発見され、話題となっています。

今回は腸にすむ菌の働きと、新たな働きが期待される菌の正体についてお届けいたします。

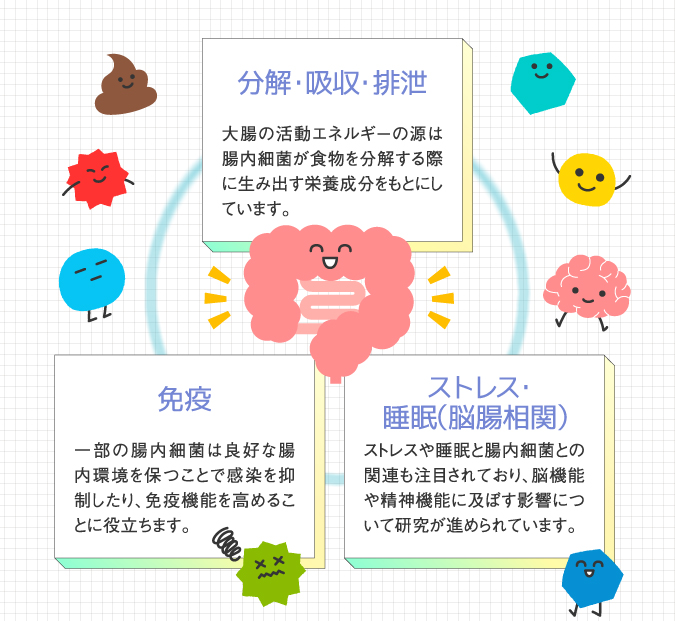

腸の働きといえば、まず挙げられるのが消化、吸収、そして排泄です。

栄養素を吸収し、不要なものや有害なものは便として体外へ排出する重要な役割を担っています。

また、腸はウイルスなどの体内への侵入を防ぎ、感染を予防する免疫機関としての役割もあります。さらに、腸はストレスや不安感といった精神状態と関連がある(脳腸相関)と考えられていて、そのメカニズムの解明が進められています。

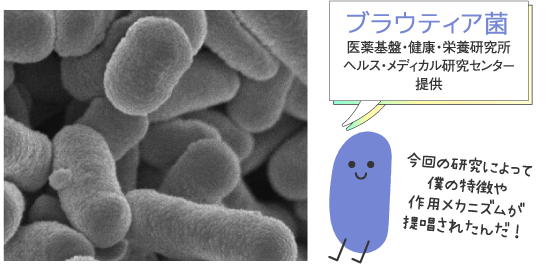

腸内にすむ菌の多様な働きが明らかになっている中、2022年に新たな特徴を持つ菌が発見されました。それが「ブラウティア菌」です。この菌は、肥満・糖尿病を改善する可能性がある有用な腸内細菌として注目を集めています。

腸内細菌とやせ・肥満体質の最新の研究成果として、これまで一般的だった「アッカーマンシア菌」に加え、「ブラウティア菌」の有用性が明らかになってきました。

「ブラウティア菌」が腸内細菌叢の1%以上を占める日本人は、9割にも及ぶことから、日本人の“やせ”体質を特徴づける可能性のある菌だと言えます。

研究によって、日本人の肥満や糖尿病のリスクが低い人ほど、「ブラウティア菌」が多いことが発見されました。「ブラウティア菌」が脂肪蓄積を抑える物質を作り出し、肥満・糖尿病リスクを抑える効果があると考えられています。

「ブラウティア菌」は、脂肪蓄積抑制効果がある物質オルニチン、アセチルコリン、Sアデノシルメチオニンなどを作り出し、さらに、他の腸内細菌と協調的に働き、腸内環境を改善することで、肥満や糖尿病を予防・改善する可能性があることが明らかになりました。

食習慣を見直すことによる、摂取栄養バランスの改善は「ブラウティア菌」を増やすだけでなく、健やかな腸内フローラづくりにおいても推奨されています。

また、栄養素をバランス良く摂取することは、腸のさまざまな役割をサポートし活性化させ、多様性ある腸内フローラにつながると考えられています。

「ブラウティア菌」をはじめ、最新の研究では色々な菌の有用性や可能性が解き明かされつつあります。菌LABではこれからも菌研究の成果をお届けしてまいります。ぜひご期待ください。